Radikal aktiv

17. November 2020

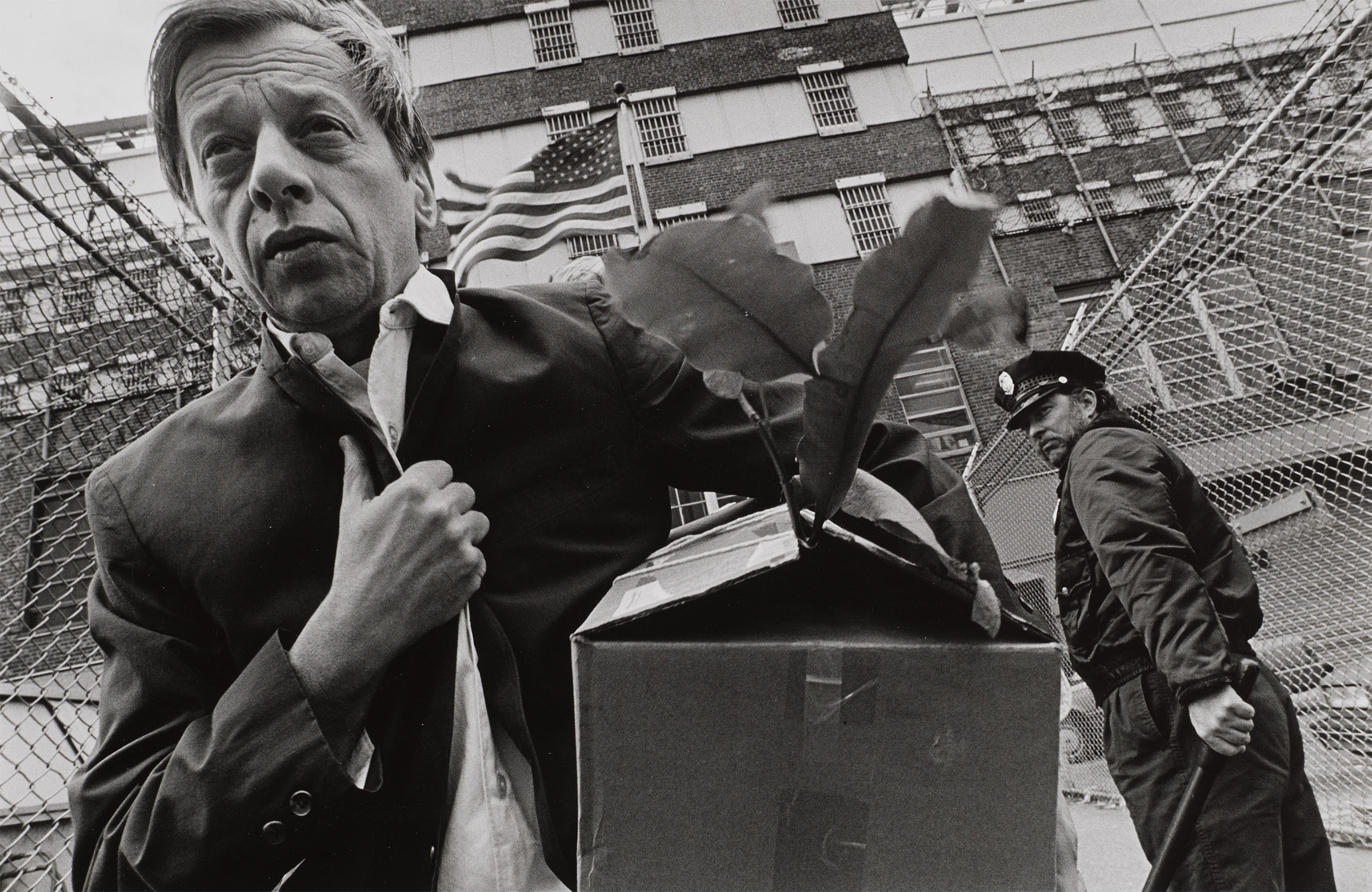

JERRY BERNDT, NEW YORK, 1983. FOTO: EUGENE RICHARDS. COURTESY THE JERRY BERNDT ESTATE 2020

17. November 2020

Es war eine filmreife Szene, die sich 1970 auf dem Campus der Harvard University abspielte. Das FBI war auf einen Besuch vorbeigekommen. Zwei Männer in schwarzen Anzügen und mit Pistolen im Schulterhalfter zückten ihre Dienstausweise und verlangten nach Jerry Berndt. Im Auftrag der Medical School der Universität hatte Berndt die sozialen und ökonomischen Strukturen des Bostoner Rotlichtbezirks fotografiert. Die daraus entstandene Serie Combat Zone sollte seine erste über Jahre erarbeitete kohärente fotografische Arbeit werden. Die Beamten interessierten sich jedoch vor allem für den Kuba-Aufenthalt des Fotografen im Jahr 1969.

»Ich schlug die Tür zu und dachte, oh Scheiße, das war's mit meinem Job«, erinnerte sich der 2013 verstorbene Fotograf später. »Ich hatte das seltsame Gefühl, dass ich noch viele dieser Jungs sehen würde.«

Berndts erster Kontakt mit dem amerikanischen Geheimdienst fand bezeichnenderweise in einer Dunkelkammer statt. Das FBI hatte ihn bei dem Versuch, Fotos aus Kuba in die USA zu schmuggeln beobachtet und die Filme konfisziert. »Ein Agent kam mit etwa 100 Filmrollen in einem Aktenkoffer an, der mit Handschellen an sein Handgelenk gefesselt war«, so Berndt. Als die ersten Rollen entwickelt waren, musste der Agent jedoch feststellen, dass sich der angebliche Verdacht, die Filme könnten pornographisches Material enthalten, nicht erhärten ließ. Berndt erhielt seine Filme zurück. Doch er war vorgewarnt.

Berndt, der bereits als Teenager aufgrund der Teilnahme Demonstration

für gleiche Bürgerrechte im Gefängnis saß, engagierte sich früh für die

afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung und organisierte Proteste gegen

den Vietnam-Krieg. Ohne Vorkenntnisse gelingt es Berndt zu Beginn der

1960er-Jahre, an der Universität von Wisconsin in Madison eine

Anstellung als Fotolaborant zu erhalten. Mit Unterstützung seiner

Kommiliton*innen und den Lehrbüchern von Ansel Adams erwirbt er alle

notwendigen Fähigkeiten in der Dunkelkammer sowie zum Fotografieren.

Seine Tätigkeit verknüpft er direkt mit seinem politischen Engagement.

Er fotografierte für Untergrund-Zeitungen, schrieb Texte für

Flugblätter, beriet Kriegsdienstverweigernde, hielt Reden und drehte

aufrührerische Filme. Bei Demonstrationen wurde Berndt von der Polizei

körperlich attackiert und verletzt. Doch das reichte zu diesem Zeitpunkt

noch nicht, um die Aufmerksamkeit des FBI zu wecken.

Im Jahr 1969 reiste Berndt schließlich mit den Venceremos-Brigaden,

einer studentischen Organisation zur Unterstützung der revolutionären

Bewegung, nach Kuba. Die linksliberalen Brigaden, die junge

Amerikaner*innen rekrutierten, um in Kuba bei landwirtschaftlichen und

infrastrukturellen Projekten zu helfen, waren der US-Regierung schon

lange ein Dorn im Auge. Kurz zuvor hatte ein US-Senator die Mitglieder

der Organisation als »menschliche Raketen« bezeichnet, die auf das Herz

der amerikanischen Demokratie abzielen. In einem eigens dafür

eingerichteten Überwachungsprogramm sollte die Gefährdung der nationalen

Sicherheit durch Kuba-Reisen linksliberaler US-Amerikaner*innen

bewiesen werden.

Als Berndt damit beginnt Aktivist*innen für die

Venceremos-Brigaden anzuwerben, ist für die Sicherheitsbehörden eine

rote Linie überschritten. Am 12. Januar 1970 beginnt laut FBI-Akten die

offizielle Beobachtung des Fotografen durch den Geheimdienst.

In Aktenstapeln gemessen scheint die Überwachung Berndts allerdings

keine allzu groß angelegte Operation gewesen zu sein. Nur zehn Seiten

sind heute einsehbar und befinden sich im Besitz des Jerry Berndt

Estate. Die Akten zeichnen ein eher nüchternes Bild: Enthalten sind

Vermerke über Berndts Verhaftung, seine Kuba-Reisen und berufliche

Situation sowie Adressüberprüfungen. Berndt wird als »Anarchist«

geführt, eine »radikale Aktivität« wird ihm 1972, im letzten Jahr seiner

Überwachung, zugeschrieben. Umfassende Informantenberichte, Analysen,

Fotos oder Abhörprotokolle sucht man allerdings vergebens. Auch in den

öffentlich zugänglichen Archiven der Geheimdienste findet sich kein

Eintrag unter seinem Namen. Es ist allerdings möglich, dass Akten

verloren gingen oder bestimmte Überwachungsmaßnahmen undokumentiert

blieben.

Berndt selbst empfand die Überwachung als bedrohlicher als die Dokumente

auf den ersten Blick vermitteln. Letztlich zeugen seine Aussagen vom

immensen politischen Druck, dem sich die Bürgerrechts- und

Anti-Kriegsbewegung ausgesetzt sah: »Die Repressionen wurden immer

heftiger. Man hatte keinen Zugang zur Presse. Zwanzigtausend

Student*innen protestierten gegen Vietnam, aber die Presse sprach von

zweitausend.«

Offensichtlich fühlte sich Berndt vom FBI zunehmend verfolgt und

drangsaliert. Immer schwieriger wurde es für ihn, als Fotograf Arbeit zu

finden. Auch Freunde wie der Aktivist und ehemalige Redakteur der

Untergrund-Zeitung Old Mole

Dick Cluster berichten, wie der Geheimdienst Freund*innen und

potentielle Arbeitgeber unter Druck setzte. Einzig der Verleger der

Detroit Area Weekly Newspaper, der die durch Antikommunismus und

Verschwörungstheorien geprägten Anhörungen der McCarthy-Ära in den

1950er-Jahren miterlebt hatte, beschäftigte Berndt hin und wieder als

Fotograf. Ob diese Schilderungen der Realität entsprechen, lässt sich

anhand der FBI-Akten nachweisen.

Zermürbt und desillusioniert vom Zerfall der Bürgerrechtsbewegung

begann sich Berndt schließlich mehr und mehr zurückziehen. 1973 bezog er

ein besetztes Haus in Boston, das er jedoch nur nachts verließ. Er

begann zu trinken, pflegte kaum noch Kontakte zu ehemaligen Freund*innen

und Wegbegleiter*innen. »Die Überwachung durch das FBI ist sicher nur

ein Teil dieser fundamentalen Entwurzelung«, sagt Sabine Schnakenberg,

Kuratorin der Ausstellung BEAUTIFUL AMERICA. Mit dem Ende der

Protestbewegung in den USA wird Berndt auf sich selbst zurückgeworfen.

Er beginnt sich stärker auf sich selbst konzentrieren.

Dieser Zustand

der Isolation bringt schließlich Nite Works hervor, eine seiner

berühmtesten Serien, die Nachtaufnahmen in den menschenleeren

Großstädten Amerikas zeigen. Berndt wird diese Serie bis zu seinem

Lebensende weiterführen. Die Straßen auf den Bildern sind leergefegt,

aber dennoch ist eine unsichtbare Bedrohung spürbar.

In der kunsthistorischen Betrachtung von Jerry Berndts Werk hat die

Beobachtung des Fotografen durch das FBI einen wichtigen Stellenwert

eingenommen. Die Kunstkritik hat Berndts Aussagen für sich genutzt und

weitererzählt – faktisch belegen lassen sie sich aufgrund fehlender

Quellen jedoch kaum. Der Gegensatz zwischen Berndts eigener Wahrnehmung

und der Aktenlage bleibt bestehen. Geheimdienstliche und künstlerische

Realität scheinen sich am Ende gegenseitig zu manipulieren und zu

ergänzen.

Die Ausstellung JERRY BERNDT – BEAUTIFUL AMERICA ist noch bis zum 7. Februar 2021 im Haus der Photographie zu sehen.