Erinnern, um vergessen

zu können

9. August 2022

FOTO: HENNING ROGGE

9. August 2022

Die Fotografie ist seit jeher ein Medium der Erinnerung. Doch wie das menschliche Gedächtnis ist sie nicht perfekt und voller Fehler – sie kann uns betrügen, täuschen und in die Irre führen. Hin und wieder manipuliert sie uns auch, im öffentlichen Leben genauso wie im privaten. Dabei sind Erinnerungen meist genauso selektiv wie unsere individuellen Wahrnehmungen. Für den Soziologen und Philosophen Maurice Halbwachs werden sie stärker von der Gegenwart bestimmt als von der Vergangenheit.

In der Ausstellung CURRENCY: PHOTOGRAPHY BEYOND CAPTURE in den Deichtorhallen Hamburg hinterfragen und überprüfen mit Raed Yassin, Lebohang Kganye, Leslie Hewitt und Mame-Diarra Niang gleich vier Künstler*innen das Wahrheitsversprechen der Fotografie. Sie begeben sich auf die Suche nach der Bedeutung, aber auch nach den Lücken des Mediums und wie diese das individuelle wie das kollektive Gedächtnis prägen.

Interessanterweise spielen dabei aber nicht Nachrichtenbilder oder Werbefotografien, sondern ausgerechnet private Fotos, etwa aus dem Familienalbum, eine wichtige Rolle. Diese Aufnahmen sind schließlich essenzielle und oft auch die einzigen fotografischen Dokumente der eigenen Geschichte und Herkunft. Sie prägen unsere Selbstwahrnehmung und auch unsere Identität.

Doch was geschieht, wenn diese Fotografien verloren gehen – sei es durch Naturkatastrophen wie die Flut im Ahrtal, den Tsunami in Japan oder in einem der vielen Kriege weltweit?

So erging es Raed Yassin. Der

43-Jährige hat im libanesischen Bürgerkrieg einen Großteil seiner

Familienfotos verloren. Um diese schmerzhafte Lücke zu füllen, kaufte

und sammelte er Familienfotos anderer Menschen, vor allem aus dem

arabischen Raum. In dieser Region kam es in den letzten Jahrzehnten zu

vielen Vertreibungen und Veränderungen, und gleichzeitig ähneln sich die

Familienalben selbst völlig fremder Familien untereinander so, wie sie

es auch in Mitteleuropa tun: Die Menschen sind zwar unterschiedlich,

aber interessanterweise scheinen sie alle ähnliche Erfahrungen zu machen

– zumindest dann, wenn man den selektiven Bildern in den Fotoalben

trauen kann, die meist voll sind mit Urlaubsbildern, Hochzeiten, Taufen

und anderen Familienfesten.

Für Yassin bedeuten die Bilder dieser Menschen eine Art

Familienersatz, der sich für ihn eine Zeit lang kostbar und heilend

anfühlte. Doch als immer mehr Fotografien von immer mehr Menschen

zusammenkamen, veränderte sich die Wirkung der Bilder und er hat sie

zunehmend als Belastung empfunden – schließlich trägt jede Fotografie

auch das individuelle Schicksal eines Menschen und seiner Familien in

sich.

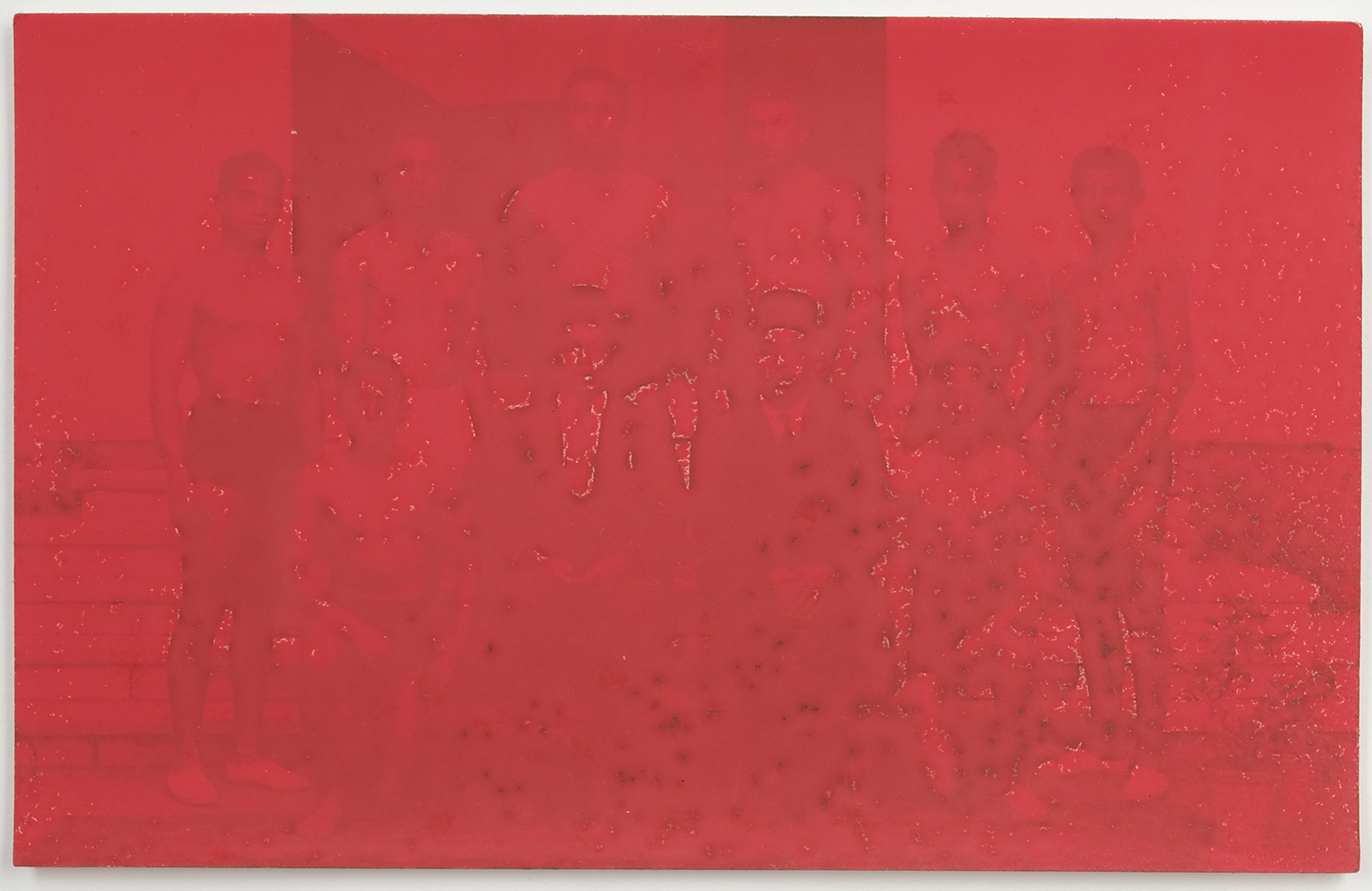

Nachdem die Menschen verschwunden waren – durch Tod oder Vertreibung – begann Yassin damit, auch ihre Abbilder aufzulösen. Er besprühte die Fotografien mit Farbe, so dass sie auf den ersten Blick komplett überdeckt wurden. Erst bei genauerer Betrachtung erkennt man noch etwas – die Farbe (hier eine Metapher für die verstrichene Zeit) hat nicht alles verdeckt und so erkennen wir manchmal noch Silhouetten und Schemen, manchmal aber auch Konturen von Gesichtern.

Es sind die Gespenster von Kindern und Erwachsenen, die uns daran erinnern, dass sie einmal existiert haben. Damit gelingt Yassin auf gewisse Weise die Quadratur des Kreises: Er visualisiert etwas, dass es nicht mehr gibt.

Auch die südafrikanische Künstlerin Lebohang Kganye arbeitet

üblicherweise mit alten Familienfotos, die nicht unbedingt ihre eigene

Familie zeigen. Kganye vermischt die Fotos mit Erzählungen und

weitergegebenen Erinnerungen zu lebensgroßen Skulpturen und

raumgreifenden Installationen. Die Personen werden aus dem Kontext der

Fotografien entrissen, stark vergrößert auf Platten aufgezogen und so

arrangiert, dass sie – einem Bühnenstück gleichend – miteinander

interagieren.

Es sind dreidimensionale Collagen alltäglicher Szenen des

Landlebens, die sich mit jedem Schritt der Betrachtenden verändern und

neue Perspektiven ermöglichen. Wie die Bilder in einem Pop-up-Buch für

Kinder oder Dioramen in einem Naturkundemuseum, die für exemplarische

und meist stark verdichtete Imitation von Wirklichkeit stehen und

ebenfalls ähnlich einer Fotografie funktionieren, tragen sie auch etwas

Spielerisches in sich.

Zusätzlich drängt sich eine weitere Ebene und

Interpretationsmöglichkeit auf, nämlich die der Familienaufstellung.

Welche Figuren und Charaktere positioniert Lebohang Kganye, die sich

selbst auch als Geschichtenerzählerin bezeichnet, wo und in welchem

Verhältnis stehen diese zu den anderen? Wie verändert sich der Blick der

Betrachtenden beim Gang um die insgesamt vier Installationen, die in

der gesamten Ausstellungsfläche verteilt an verschiedenen Positionen

aufgestellt wurden?

In diesem Punkt unterscheidet sich die Präsentation in den

Deichtorhallen Hamburg von der ursprünglichen Ausstellung der Arbeit,

die Kganye 2018 für das Pretoria Art Museum in Südafrika entwickelt

hatte. Damals standen die vier Dioramen um eine Lampe herum, die

unterschiedliche Licht- und Schatteneffekte erzeugte. Damit bezog sich

die 1990 geborene Künstlerin auf die ursprüngliche Bedeutung ihres

Familienamens Kganye, der abgeleitet aus der Zulu- und Sotho-Sprache so

viel wie »Licht« und »leuchten« bedeutet.

Und auch der Titel der Arbeit Mohlokomedi wa Tora

greift diese Bezüge auf: übersetzt bedeutet er »Leuchtturmwärter«. Es

geht also um das Er- und Ausleuchten der eigenen komplexen

Familiengeschichte Kganyes selbst und natürlich auch um den fast

schicksalhaften Zufall, dass die Künstlerin sich mit dem Medium

Fotografie beschäftigt, das ohne Licht gar nicht denkbar wäre. Aber

natürlich ist der Leuchtturm auch ein sehr ambivalentes Symbol:

Einerseits dient er der Orientierung und andererseits darf man ihm nicht

zu nahe kommen.

Wie gesellschaftliche und historische Ereignisse unterschiedlich

gewichtet und entsprechend in den Vorder- oder Hintergrund der

Erinnerung gestellt werden, beschäftigt die Amerikanerin Leslie Hewitt.

Die Fotografie ist bei diesem Erinnerungsprozess niemals objektiv und

kann nicht als wirklicher Beweis aufgeführt werden, sondern sie ist

immer Teil und Ergebnis von Entscheidungsprozessen und bei ihrer

Betrachtung spielt der Kontext und die mitgelieferte Information eine

entscheidende Rolle.

In ihrer Arbeit Riffs on Real Time arbeitet die 45-Jährige

in mehreren Schichten aus Fotografien und Trägermaterial: Ein hölzerner

Fußboden bildet den privaten und persönlichen Hintergrund für einen auf

ihm liegenden Zeitungsartikel, Magazin, Buch oder auch Landkarte – in

jedem Fall handelt es sich um ein Druckerzeugnis, welches als

Informationsquelle und Massenmedium dient. Auf diesem wiederum platziert

Hewitt ein altes Familienfoto aus ihrem Archiv, das ein Teil dieser »öffentlichen« Geschichte mit ihrer eigenen »privaten« überlagert.

Thematisch bezieht sich die Afroamerikanerin dabei vor allem auf die

schwarze Community und die Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre in den

USA, an denen sich auch ihre Eltern beteiligten. In ihrer Arbeit bringt

die Künstlerin scheinbar nicht zusammenhängende Ereignisse und

Aktivitäten zusammen. Allerdings stellt Hewitt diese Assemblage nicht

selbst aus, sondern nur eine Fotografie davon. Damit fügt sie der

Infragestellung von Wahrheit und Erinnerung eine weitere Ebene hinzu:

Auch dieses Foto ist nur ein Bild und somit nur eine von vielen

Möglichkeiten der Wahrnehmung und der Gewichtung.

Dass Erinnerung und Vergessen die Menschheit nicht erst seit

Erfindung der Fotografie faszinieren, zeigt die Arbeit der Französin

Mame-Diarra Niang. Als Autodidaktin beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit

Léthé

mit dem gleichnamigen Fluss aus der griechischen Mythologie: Die Seelen

der Verstorbenen mussten aus ihm trinken und vergaßen daraufhin alles

aus ihrem vorangegangenen Leben, damit sie wiedergeboren werden konnten.

Für Niang steht dabei die Erinnerung der eigenen Identitätsfindung im

Weg. Wer wären wir, wenn wir nicht täglich durch uns selbst und andere

Personen an unser bisheriges Leben erinnert werden würden? »Ich stelle

mir das Selbst als ein Territorium vor, das aus gut kuratierten

Erinnerungen und Auslöschungen besteht. Wir müssen vergessen, was wir

waren, um neu zu werden«, sagt die 40-Jährige.

Die in der Ausstellung zu sehenden Fotografien sind während des

Corona-Lockdowns 2021 entstanden und interpretieren das Genre des

Porträts neu. Zwar sehen wir mehr oder weniger klassische Einzelporträts

von Personen, diese sind allerdings so stark verschwommen, dass eine

Identifizierung der Abgebildeten unmöglich gemacht wird. Wir erkennen

(und erinnern uns bloß an) Schemen, Umrisse und Farbflächen. Selbst bei

geliebten, aber bereits verstorbenen Personen fällt es uns mitunter

schwer, sich an ihre Gesichter zu erinnern. Ab wann ist ein Porträt ein

Porträt? Was glauben wir trotz der Unschärfe erkennen und interpretieren

zu können? Das Geschlecht? Den Gemütszustand? Die Hautfarbe? Das Alter?

Inspiriert wurde Mame-Diarra Niang dabei auch von ihren eigenen

Erfahrungen und ihrem Aufwachsen zwischen Frankreich, Senegal und der

Elfenbeinküste einerseits und den fehlenden Geschichten ihrer Vorfahren

andererseits: »Mein Vater hat mir nie meine Geschichte erzählt, unsere

Geschichte, die Geschichte meiner Vorfahren. Es bedeutet, dass ich mich

nicht vollständig erinnern kann. Ich kann mich nicht erinnern, wer ich

war, bevor ich ich selbst geworden bin.« Wer sich nicht erinnern

kann, der kann auch nicht vergessen.

__________

Damian Zimmermann (* 1976) lebt und arbeitet als Journalist, Kunstkritiker, Fotograf, Kurator und Festivalmacher in Köln.

Die Ausstellung CURRENCY: PHOTOGRAPHY BEYOND CAPTURE ist bis zum 18. September 2022 in der Halle für aktuelle Kunst zu sehen.